说起 3 年前的那个清晨,吴女士(化名)握着水杯的右手还是忍不住地抖动。

2022 年 7 月的某天,刚睡醒的吴女士像往常一样解锁手机,打开微信准备回复消息,屏幕上突然涌现 10 余条好友申请。

" 因工作关系我经常需要添加客户,微信处于搜索微信号可以添加的状态。" 起初吴女士以为对方是客户,就通过了几个验证。

" 美女,约吗?"" 同城吗?出来酒店见一见?" 看着对方发来的露骨信息,吴女士瞬间警觉,急忙关闭了电话搜索添加权限。

这时,先前通过验证信息的一人告诉吴女士,有人在国外的社交平台上发布关于她的色情邀请信息,配有她的照片和联系方式。

" 看到这些消息我气得全身发抖,立马打电话报了警。" 吴女士告诉记者,但因为发布色情邀请信息的平台在国外,取证和查处的难度较大。

吴女士回忆,那张被用于造谣的照片拍摄于多年前,照片上的她穿戴整齐,她也从未将这张照片发送至任何社交平台。" 第一个念头就是在想,我是不是惹到了谁?"

在朋友的帮助下,吴女士根据对发布者在国外社交平台发布内容的观察,在国内微博平台上锁定了一个发布内容高度相似的账号,推测是同一人所为。

对造谣者社交平台的造谣内容进行截图和录屏幕保存后,吴女士来到派出所再次报案,并在派出所做了笔录,拿到了报警回执。

随后,吴女士创建微博小号,精心发布契合造谣者感兴趣的内容,希望以此设局了解对方的真实身份。" 等了近半年,他终于‘上钩’了。我通过微博小号约他‘开房’,知道了他的身份证和名字,又和酒店确认他已到达房间后,再次报警。"

几经波折,造谣者黄某最终到案。警方查明,黄某利用不实文字信息,捏造事实诽谤他人,还将吴女士的照片发到外国的社交平台,构成侵犯隐私的行为。

2023 年 7 月 10 日,黄某和吴女士以及吴女士聘请的律师在南宁市公安局三塘派出所内调解。" 那晚在派出所等待的过程中,我一直在观察每一个进来的人,努力回忆自己是不是认识他们。" 吴女士说。

" 后来黄某进来的时候,我确认自己并不认识他,一个毫无瓜葛的人为什么要给我造谣?" 吴女士百思不得其解。

调解过程中,吴女士一方提出,黄某造谣的行为致使她和家人都受到负面影响,她患上了严重的抑郁症,因此无法正常工作。

经调解,黄某在派出所签下《治安调解协议书》,愿意公开向吴女士及其家属在媒体、各大网站以及社交平台道歉,赔偿吴女士 20 万元。双方约定于 2023 年 7 月 10 日一次性支付 8 万元;后于 2023 年至 2026 年期间每月分期支付等额费用,共计 12 万元。

" 他离开派出所后却未按期履约,我至今没收到他的一分钱。"吴女士称,2023 年 7 月 12 日,黄某因未履行上述调解协议义务,南宁市公安局兴宁分局作出《行政处罚决定书》,对黄某处以行政拘留 10 日,罚款 500 元的处罚。

吴女士随即将黄某诉至法院,要求黄某在多个知名网站和社交媒体平台上进行公开道歉,消除对其影响,判令黄某支付律师费、精神损失费、医药费等费用共计 20 万元等。

黄某一审时辩称,当时在派出所调解时,自己是因为害怕被关押,情急之下才签下《治安调解协议书》,但实际上自己根本就没有能力履行调解协议。

一审法院认为,黄某在网络社交软件上发布吴女士的微信名片与照片,并配以与事实不符的虚假不雅信息,造成吴女士的名誉受损,侵害了吴女士的隐私权、名誉权。法院在 2024 年 5 月作出判决,判令黄某在广西的省级以上报刊公开向吴女士赔礼道歉,黄某支付吴女士赔偿金 20 万元。法院驳回吴女士的其他诉讼请求。

黄某不服判决提起上诉。

南宁中院作出二审判决,认为一审判决认定事实清楚,适用法律正确,予以维持。

二审判决生效后,黄某仍未履行法院判决,吴女士在 2024 年 9 月向法院申请强制执行。

2024 年 12 月 26 日,黄某在报纸上发布道歉声明,称自己在社交平台上对吴女士发布了一些不实信息,捏造黄色谣言,并且发表诋毁言论,对吴女士的名誉和生活还有家庭造成了严重伤害,向吴女士致歉。

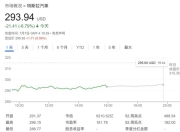

" 在赔偿方面,法院经查控发现,黄某名下无可供执行的财产,社保缴纳记录也早已中断。" 吴女士告诉记者,因为她和黄某完全是陌生人,不知道黄某的财产信息,她已向法院申请了悬赏,想通过悬赏 2 万元的方式让黄某尽早执行赔偿,目前正在等待法院通过申请。

吴女士称,在 3 年的维权过程中,她的家庭受到了影响,丢了工作,患上了重度抑郁症,正在还贷的房子也没能保住。" 一审后,得知黄某提出上诉,我在精神崩溃状态下吞服大量安眠药,被送医治疗,好在经过抢救后活过来了。"

" 近期我在社交平台注册账号发布事件经过,希望能够为自己发声并帮助有类似情况的人。" 吴女士说,这也是她第一次在社交平台发布有关于自己的内容。现在每天都有人私信她,称遭遇了同样的情况,在不忙碌的情况下,她都会认真地给对方建议。

如今,吴女士还时常会翻看维权过程中留存的证据与判决书。" 每一次翻阅,都是对自己信念的再一次坚定。我知道,只要黄某一天未履行赔偿义务,这场与‘造黄谣’的抗争就仍在继续。"

近年来,

" 造黄谣 " 成为

网络舆论中的敏感话题。

那么对 " 造黄谣 " 行为

该如何定性?

遇到被 " 造黄谣 ",

受害者又该如何维权?

广西维冠律师事务所律师戚莎莎介绍," 造黄谣 " 行为一般应满足存在捏造事实的行为,有散布捏造事实的行为,虚构的信息与散布行为针对特定的人这 3 个条件。

如果不幸被 " 造黄谣 ",受害者应当拿起法律武器维护自己的合法权益,及时固定证据,截图保留原始发布时间、点赞量、转发量等信息,向公安机关报案,或者向人民法院提起民事诉讼或刑事自诉。

中国—东盟法学院常务副院长、广西民族大学法学院院长陈星认为,当前,面对 " 造黄谣 " 行为存在刑事门槛过高、民事救济滞后、平台责任模糊、预防性措施缺乏等不足。

现行《中华人民共和国刑法》第二百四十六条规定的诽谤罪需达到 " 情节严重 " 才能入罪,但网络 " 造黄谣 " 的传播速度、影响范围与传统诽谤行为存在本质差异。例如,造谣者通过外网平台或匿名账号发布淫秽信息,可能迅速引发社会性羞辱,但因点击量、转发量难以量化或未达到司法解释规定的 " 五千次点击 / 五百次转发 " 标准,导致无法入罪。

在 " 造黄谣 " 案件的办理中,应动态考量网络传播途径,分别对跨平台传播进行整体性包括传播范围和传播影响两方面进行考察。同时考虑到当前网络传播特性已从原有的主动 " 点击 " 和 " 转发 " 方式转变为算法推荐,原有司法解释具有滞后性,建议完善刑法及司法解释。

在民事救济和执行方面,受害人需要自行承担艰难的取证、诉讼成本,胜诉后还可能面临执行不能,无法及时有效弥补损害。

陈星建议降低受害人取证门槛,探索法院依职权或依申请向平台调取发布者 IP、登录记录、传播记录等证据的便捷程序。同时完善人格权侵害禁令制度,使受害人能在诉讼前或者诉讼中快速获得要求停止侵害、删除信息、禁止转发的禁令。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

发表评论